ばら遊び 2025.3月

2025.3.28

春剪定 終わりました

今週は天候不順(風と雨と低温)のため外遊びができませんでしたが、雨の合間を利用して春剪定をどうにか終えました。ほとんど下の方まで芽が出てしまいましたが、地面からの高さを優先して剪定しました。中には1㎝も出てしまった芽もありますが、仕方がありませんし、問題もありません。自分の都合に合わせて切ればよいと思います。

鉢も所定の位置に一応スタンバイしました。これから何度も置き場は変えますから。南軒下一等地の通路はやがて歩けなくなること必至です。どこに移動したらよいものか、廃棄処分が一番手っ取り早いのでしょうが...

切り接ぎの練習をした枝(接いで2週間)から芽が出ています。これは本物かどうかわかりません。活着していなければ5枚葉が展開しても枯れます。それまではご主人様を遊ばせてくれます。

思い出しましたが、新苗用に昨年9月にT字芽接ぎした苗の樹頭(台木のクラウン)を切除するのを忘れています。40本くらいありますが、そろそろ切らなきゃいけませんね。カーポートで1本だけ、その様子を撮影してきますね😅

*スマホ画面において、文章と写真の順番がずれているようですが原因がよくわかりませんので、文脈でどうかお察しいただきますようお願いいたします🙇 PC画面はご覧のとおりです。

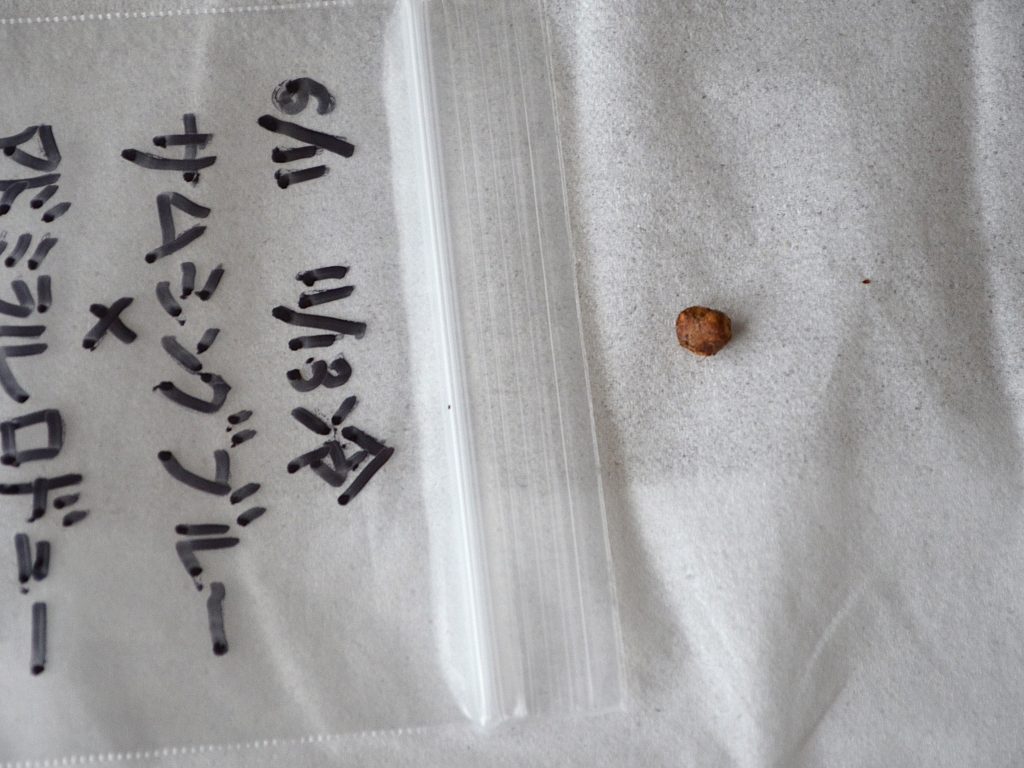

育種の方ですが、3/10に新品種の種(264粒)と台木用の種(148粒)、合計412粒を4枚のトレー(128穴)に蒔きました。現在まだ3本しか芽が出ていませんが、発芽率40%(ぷっ,どえらい数字でんな~😆)を目標にしています。どうなることやら...

2025.3.20

予約した大苗 届きました

会員のグループラインで大苗が続々と届いているようすを見て、刺激を受けています。

カーポート育種をしている私も、皆さんと同じようなことを考えています。毎週の薬剤散布から脱却するためには、ノバラのような耐病性のあるバラをつくればよいということになります(ノバラも秋になると黒星病に罹りますけどね😅)。

剣弁高芯で凛とした花容、庭に漂う香り、そして耐病性を備えたバラが私の理想です。

交配する種バラはこの3点に優れたものを優先的に選びたいと考え、次のような品種を注文しました。

バラの選抜には、ロサオリエンティス(バラの家)さんの「花の特性表」に書かれているデータを参考にしました。また、写真も引用させていただきました。最も美しく咲いた瞬間を撮った写真はすばらしいと思います。

届いたバラの中から6品種を紹介します。

後で木村さんの本で知ったのですが、トロイメライは種も花粉もできにくい品種のようです。交配には使えないかもしれません😭

順調な生育をみせていた貼り芽接ぎ苗(フォッケルト法 12/7実施)も残念ながら失敗の方向へ向っているようです。

接ぎ木の成功率は、技術が6~7割、その後の管理の良し悪しが3~4割と言われ、管理いかんで活着が決まるとベテランが指導書に書いています。私の場合は残念ながら、技術と管理の両方に劣るようです。

先週の3/11~13に強い日差しが風除室に差し込み、伸ばせとばかりにその日差しに芽を向けましたが、その後、急速に芽の色が黄ばんでしまいました。焼けてしまったような感じで、芽のふくらみが消え、勢いがなくなりました。う~ん、難しいですね。何ということか、そんなにデリケートなものなのでしょうか。接ぎ木の実習講師として面目ありません。

テープを取ってみると、芽を支える表皮の部分はまだ緑色です。表皮は活着していると思います。本当に枯れたのであればこの表皮も茶色になるはずです。と思いながら、外したテープを再度巻きなおしました。5月の連休頃、副芽が出てくるかもしれません。したがって、台木のクラウンは落とさず、このまま育てます。皆さんは、来週暖かくなったら、そろそろクラウンを切っても良いですよ。今月中には切りましょう。

2025.3.1

切り接ぎ苗 頑張ってくれましたが...

3月に入りましたー! 高校では卒業式が始まります。ご家族の皆さんもお喜びと同時にお子さんの新生活の門出でもあり、何かと気ぜわしい時期ですね。

アイキャッチ画像は、12㎝くらい伸びてきた貼り芽接ぎ苗の台木の枝です。活き活きとしたバラの写真は現在はこれだけです。今日も天気がよいので風除室で日光浴させています。貼り芽は4㎜程度伸びています。今月の中旬には樹頭を切除する予定です。

さて、今日は残念なお知らせをしなければなりません。昨年12月7日のバラCaféで皆さんと一緒に接いだ2本の苗のうち、心配していた切り接ぎ苗(デービッド接ぎ)の方が残念な結果となりました。

2/24に、上から降りてくる黒いシミがとうとう芽をのみ込み、接いだ枝(穂木)全体が黒くなってしまいました。穂木を接いでから80日間の命のせめぎ合いをこの苗が見せてくれました。

もっと早くから日の当たる暖かいところに置いて活着を早めて、早く芽を出させた方が良かったのか、乾燥を心配して袋をかぶせたことが穂木の寿命を早めてしまったのか、反省点をいろいろ考えています。皆さんの感想も伺って、失敗の原因を理解してもっと腕を上げなければならないと思っています。

接いだ時期が悪かったとは言えません。すでに成功している方もいらっしゃるのですから。成功第1号の由希子さんから栽培環境を伺いました。勝手口前の10~15℃前後の部屋で、曇りガラス越しに午前中の太陽光が受けられる場所だそうです。ビニル袋も効果があったようですね(台木の枝3本が勢い良く伸びている投稿写真を見てびっくりしました。樹勢の強さを感じました)。栽培環境も良かったと思いますが、その前に台木と穂木の接着を器用にしかも素早くできたことが決め手だったようにも思います。ぜひ新苗まで育てあげてくださいね😁

3月10日頃種まきができるように育種の準備も始めています。過去5年間の平均発芽率がわずか16%です。ロサオリの木村卓功さんは著書の中で、プロで平均40%、趣味で楽しむなら20~30%発芽すれば合格、と書いておられます。16%の私はナンナノヨ! 趣味の範ちゅうにも入れない落ちこぼれ⁉🤣 この情けない現実を打破するために、作戦を連日にわたって熟考しています。

① 低温処理(冷蔵庫で貯蔵していますから実施済み)

② 温水処理(ぬるま湯に一晩浸します)

③ 種皮の傷つけ(ナイフで少し皮を削ぎます)

④ ジベレリン処理(発芽促進ホルモンを使います。粉末をコメリでゲットしています)

以上が発芽率アップの秘策(?高校の生物部でもやっているそうです😅)ですが、①と②は全粒処理しますが、さらに③か④かのグループと、③も④もしないグループ(コントロール)つまり3グループに分けて実施する予定です。発芽率の目標は30%です。乞うご期待!!