ばら遊び 2025.1月

2025.1.22

接ぎ木苗 46日目

接ぎ木をしてから46日目、ちょうど1か月半になりました。

しばらく家を留守にしていたため、前回の投稿から2週間以上も空いてしまいましたが、皆さんの苗の成長はいかがでしょうか。

留守中、風除室では寒かろうと思い、玄関の窓辺に置いていました。気温は10℃は保たれていたようです。グループラインを読むと、屋外や車庫、玄関など、皆さんそれぞれが置き場を工夫されて見守っておられるようですね。あと、水の管理が不安ですよね!

この間で気づいた変化は、次の2点になります。

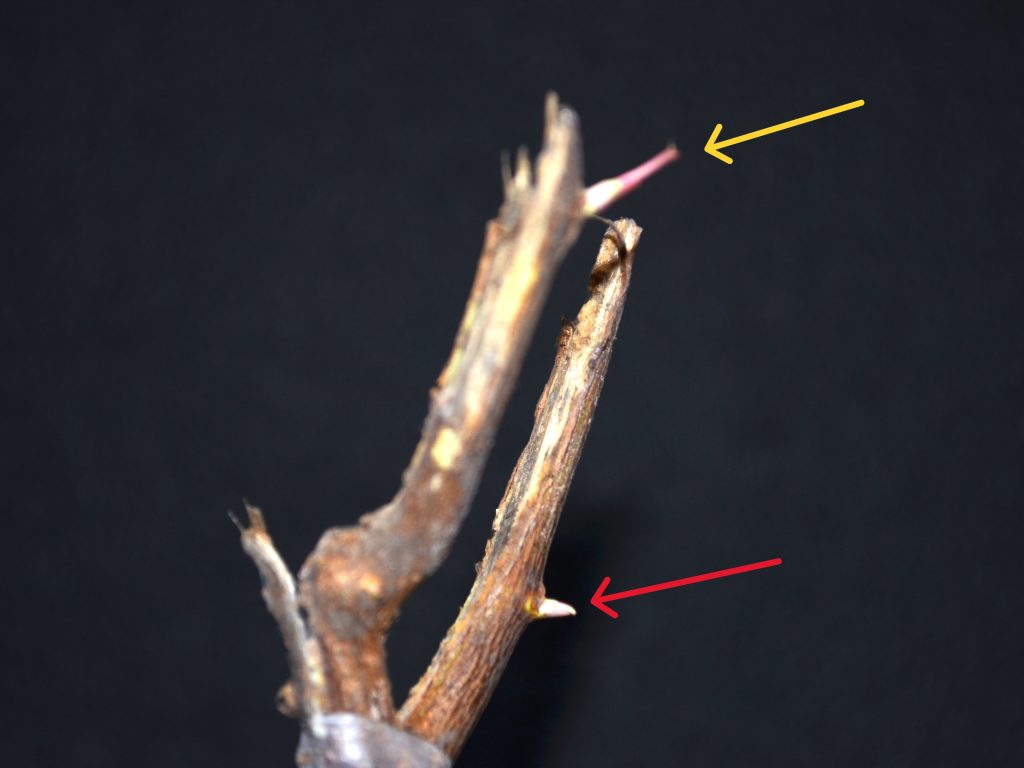

① 枝接ぎ(切り接ぎ)苗で気になっていた接合部にできた水滴が消えました(そらみたか様のご指摘のとおりでした)。それだけ、鉢の水も抜けてきたということだと思います。12月7日の植付け時に潅水してから一度も水は与えていません。鉢を持ってみても十分重いのでこのまま水はやらないつもりです。乾かし気味で管理します。

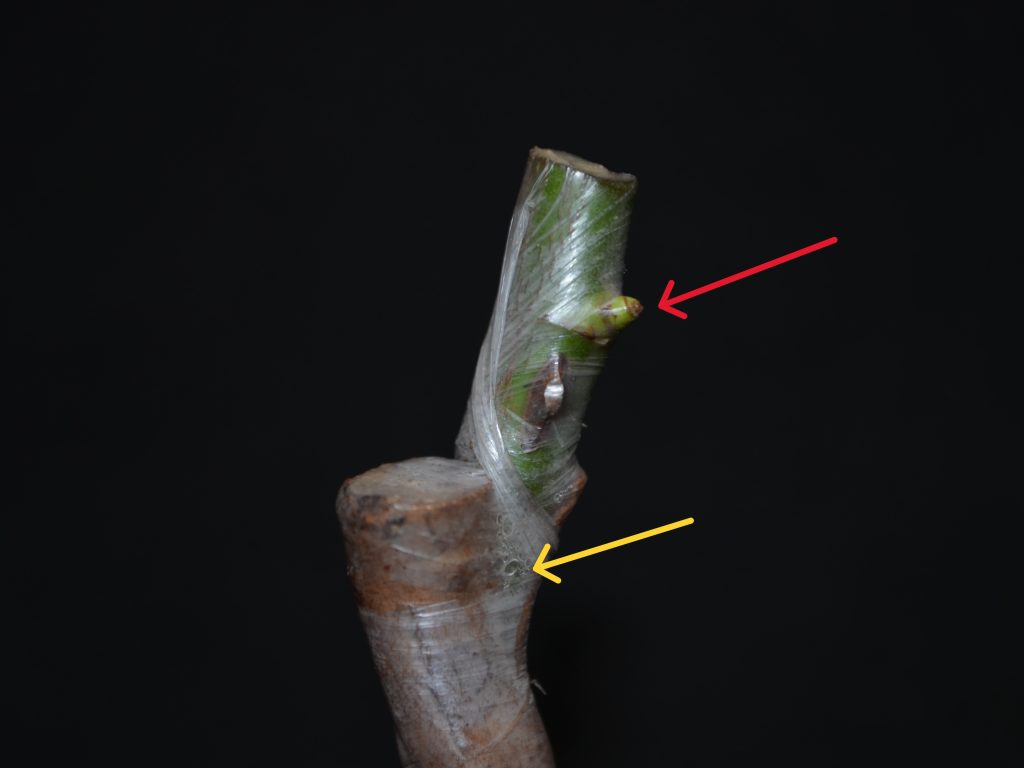

② 貼り芽接ぎ苗の方ですが、台木の芽が2㎝程度まで伸びてきたことと、枝の裂け目にぼんやりとホコリカビのようなものが生えましたので、手袋を外し、カビを筆で履き飛ばしました。

そして、薄日の指す風除室に両方とも出しました。

昨年に続き、今年も暖冬傾向ですね。2月いっぱいまでの我慢です。気温が上がって、接いだ枝の芽や貼り芽が動いてくれたら成功です。3月が待ち遠しいですね!

2025.1.5

接ぎ木苗 30日目

今年の正月が穏やかに過ぎようとしています。

帰省していた子どもたちもそれぞれの生活場所へ昨日戻っていきました。母親と一緒に1時間でも長くいたいらしく、午後便で帰ったため、羽田で乗り継いでさらに2時間も乗っていく下の娘は、帰宅完了のラインが22時半を過ぎていました。母親が持たせてくれた筋子入りのおにぎりを食べた写真を添付して。母はいつも子どもの味方です。部屋の冷蔵庫には何も入っていないことをわかっていて、握って持たせます。最後だからと言って、帰る日の朝食にいくら丼を平らげていった娘は塩分とカロリーの取り過ぎで、私と同じ高血圧症の運命に違いない...

私は私でズームの画面共有のしかたを教えてもらいました。これはとても便利ですね。テレビ電話で話しながら互いに写真を見せ合うことができます。世代の違う家族が自分の得意な分野を提供し合うことは、世の中とのつながりが希薄になった老人にはとても大事なことだと思います。若い人が居てくれたらなあとよく思います。居れば居たで喧嘩も絶えないとは思いますが...

さて、皆さん、接ぎ木苗は順調でしょうか。どなたからもコメントをいただいておりませんが、きっと変わらない状況なんだろうと想像しています。我家の苗と見比べてみてくださいね。

我家では、3日前に置き場所を元の風除室に戻しました。気温15℃前後の玄関の窓辺に置いていましたが、台木の芽が伸び出してきましたので、もう少し寒いところに移動したということです。これで芽の伸びも止まったように見えます。風除室の気温は3~20℃、平均10℃弱だと思います。

もう一つの変化はOPP袋を元の手袋に戻しました。OPP袋内の湿度が上がり、中に入っていた名札に青カビが発生したからです。接いだ芽にとって湿度が高い状態は悪くはないはずです。ビニルポットまですっぽり被せていたことがまずかったのかもしれませんので、ようすを見ながらOPP袋に取り換えるかもしれません。最低気温の3℃は怖いですから。それでは写真をご覧ください。

2025.1.1

迎 春

あけまして

おめでとうございます

本年もよろしく

お願い申し上げます

みなさまのおかげで

秋田バラ会は69年目

「ばら遊び」は4年目 に入ります

今後ともご支援のほど よろしくお願い申し上げます

正月はやっぱり松がいいなあ~と、つぶやいたのがいけなかった。妻がイオンに買い物に行ったついでに、松の入った切り花を買ってきてしまいました。バラ爺に花材を与えて刺激しようとする情けか、それとも魂胆か.....笑

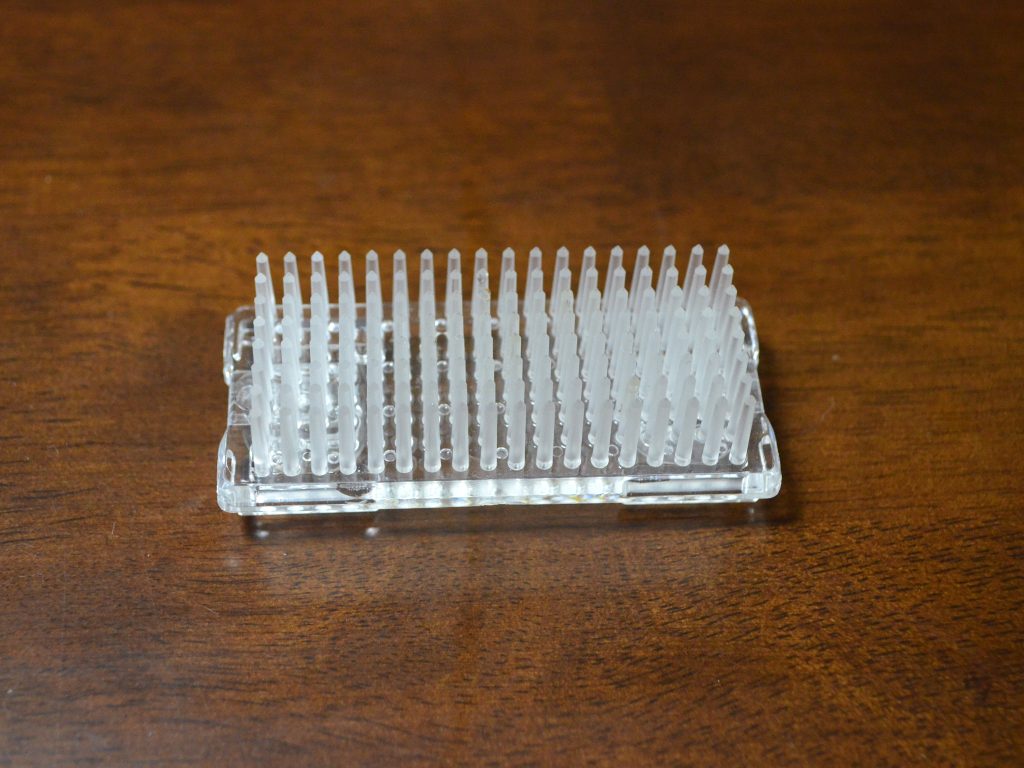

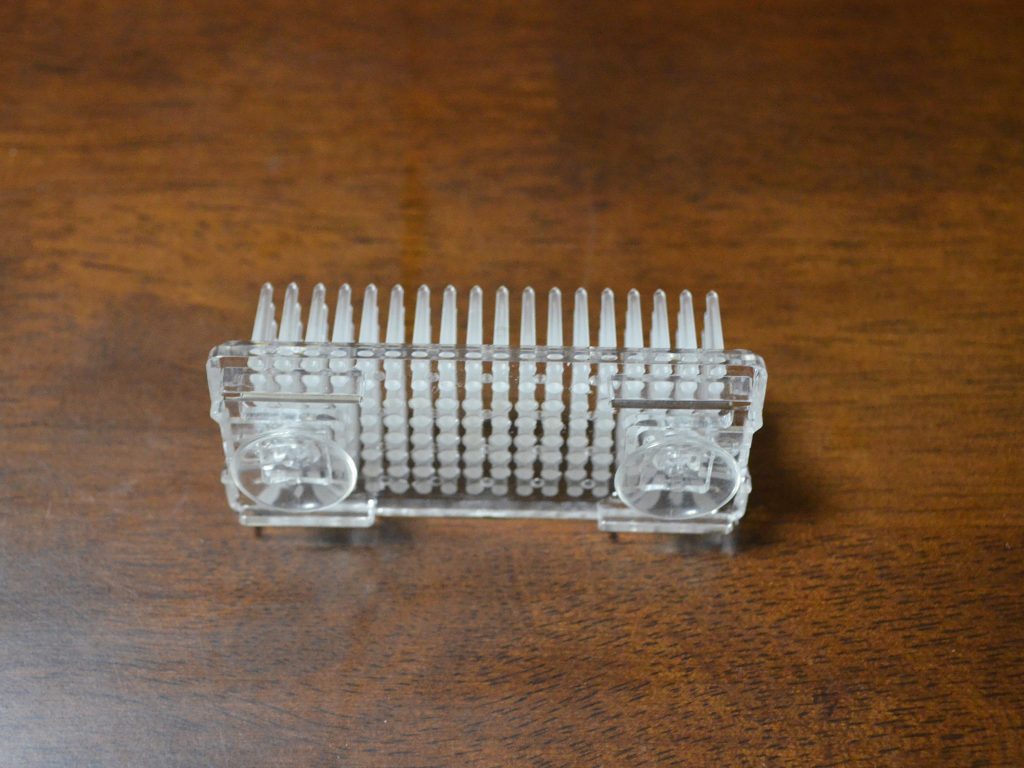

イメージとして、剣山に若松を挿したかったので百均に走りました(百均という店は日用品が何でもそろっているという先入観がありました)が、置いてないと言います。次の百均へ走りましたが、ここもプラスチック製の剣山しかないということだったので、とりあえず1個購入しました。これで若松を支えられるのか不安に思いましたが、ホームセンターや専門店のことは思いつきませんでした。考えてみると、オアシスでもよかったようにも思います。

帰宅して小鉢を1個分けてもらい、それを花器に見立てて活け始めました。ところが、若松がけっこう重いんですね。強引にプラスチック剣山に挿しこみ、どうにか安定するところで落ち着かせ、2種類の菊を活け込み、完成です。不安定ではありますが、どうにか写真を撮ることができました。ところが、花台を移動しようとした途端、無残にも剣山ごとひっくり返ったのです。物音を聞きつけた娘たちが玄関に顔を出し、生け花のことがしっかりバレてしまいました。

しょうがない。大急ぎで花瓶に入れ替えて事なきを得ましたが、満足できませんでした。今日の失敗はいつか挽回しようと思います。まずは剣山と花器が欲しい。実は、母の遺品を整理したときに、大量の剣山や花器を捨てているのです。今思えば、何個か残しておくべきだったと思います。

こうして生け花を経験することが、バラのシーズンになったときに役立つような気がします。実現できるかわかりませんが、まだ出品したことがない展示部門(バラのある暮らし)への参加も考えられますし、花瓶に挿しただけの生け方から脱却できるかもしれません。花を愛でる範囲が広がるような気持ちです。

デービッド接ぎ」大好きの、九州・福岡「そら みたか」といいます。初めてコメントさせていただきます。よろしくお願いします。

黄色矢印に見える「水滴」ですが、これは私の場合もあります。台木の根の働きが活発な証拠😀で、この程度であればまったく問題ありません。いずれ消えますが、もし気になるようでしたら、培土を今よりわずかに乾燥気味に管理するのがいいかもしれませんね。

極端な例では、台木を秋のうちからポットに植え込めばその根はとても元気ですから、そのような根の台木に接ぐと水分で接木テープが「水風船」のように膨らむこともあります😅

この接木手法を開発したデービッド サンダーソンさんは台木の根を切らずにロングポットに植え込みますが、逆に「根の先端を切って水分が揚がってくるのを少なくする」という方法もありかも。私はそうしていますが、でも、どちらにしてもポイントは「培土の水分量」でしょう。

「デービッド接ぎ」 YouTube動画(デービッドさんのデモ)と、芽接ぎとの比較あり

https://rose-sora.blogspot.com/2023/03/blog-post.html

今後の成長のレポートを楽しみにしています。

九州・福岡の そら みたか 様 そら様のご投稿にびっくりいたしました!

ブログ「ローズそらシド」をいつも拝見し、参考にさせていただいております。今回は水滴の問題と培土の過湿の問題をご指摘いただき、本当にありがとうございました。

実は台木の根はポットに収まる程度にかなり切りそろえて植えています。また、水遣りは植え込む際に行っただけで、それ以降は与えておりません。乾燥を防ごうとして袋をかぶせたりすることが、過湿の原因かもしれません。ご指摘のように乾燥気味にすべきかもしれませんね。とても参考になりました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

そら様のご投稿は、秋田バラ会の”初夢”になりました! 2025年はいい年になりそうです!