バラと遊ぶ part3 2023.11.19

2023.11.19 冬の準備 進行中!

今朝まで雷雨が暴れていましたが、朝食後、雨が上がってきました。天気予報では午後4時ごろからまた雨のようですが、それまで冬の準備を進めようと思い庭に出ました。 冬囲いが4本残っていましたので、それから取り掛かりました。ここはイングリッシュローズの場所でしたが、結局4本とも植替えたことになります。4本ともフロリバンダに替わりました。 次は、芽接ぎ苗の冬越し準備です。東軒下2等地に集合させ、今年は網を張ってみようと思います。支柱を立てましたが、傾斜が逆でしたね(滝汗)。 さて、畑に肥料を撒こうかと思い、防草シートをはがしたら、株の周りが雑草だらけ。これはまずい、まずは草むしりからです。

シブルピンク

腰をかばいながらチンタラやっていると、2株でカミキリの食痕を発見。またか、つるバラを抜いたのでもういないものと思っていましたが、、、 いてくれたんですね。11月だよ~、あったかいんですねー。あとで殺虫剤を土壌散布することにします。 ところが、さらに草をむしっていくと、皮をむいた天津甘栗が出てきたではないか! はあ~? な、なんと。もう本日の施肥は完全にあきらめました。 皆さ~ん、草むしり、大事ですね! 私のようにズボラだとこんな感じで対応が遅くなるんですね。甘栗を除去し、ダコニールで封鎖しました。

秋田市でのバラの冬囲いは不要だと思いますが、小庭は標高30mのクマの出没するところ故、雪多し。念のため屋根からの落雪でツツジが半分崩壊(昨シーズン)した写真を載せておきます。また、玄関前の雪をバラ畑に排雪する関係で、どうしても雪折れ防止用の支柱が必要です。屋敷が小さいため、排雪する場所がないという事情です。 時間はあっという間に夕暮れ時となりました。雨はパラパラっときましたが大したこともなく、本日の庭遊びが終了です。たのしかったな~~ 明日からはまたネクタイ生活です。張り切っていきまっしょー

2023.11.17 庭バラの冬囲い始めました

11/16 鉢が終わって庭バラの手入れに入ります。冬囲い、防草シートの撤去、施肥(寒肥)、鉢の移動、芽接ぎ苗の越冬準備などを順に行っていきます。 今日は冬囲いには絶好の天気でした。が、タイヤ交換を予約していたため途中で中抜けがあり、効率よくできませんでした。 午後は日暮れまで集中し、どうにか21本が終了、15本が持ち越しになりました。本業の仕事も混んできており、精神的にやや不安定になっています。 ブログを書き始めてようやく落ち着いてきました。ここで本業に戻り、めどがついたらまた戻ってきます。それでは失礼しま~す!

11/17 朝からの雨がやみませんので午前中は本業に専念しました。ある程度のめどがつきましたので、昼食後、運動を兼ねて庭に出ました。雨合羽を着て昨日の残りに着手します。縄が雨にぬれると滑りが悪くなり、力を入れてもなかなか絞れません。濡れないようにスーパーの袋2枚を細工してみました。これで縄が回りやすくなりました。非力で、不器用な爺ですので、穴のあくほど写真をみないでくださいねっ💦 いまだに男結びもできない男ですから吹き出さないでねっ(大汗) ムシロやコモなどの被せものは使いません。雪折れを防ぐための支柱を添えるだけです。雪折れを防止するコツは、主幹の根元に縄を巻き込むことです。このひと手間が大事なシュートを守ります(あくまでも個人の感想です(笑))。 今日で32本を終えました。あと4本です。やっていて気づいたことですが、今年のバラの成長がよくないんですよ。全体的に樹高が低いんです。今年の天候の問題があるかもしれませんが、今年から始めたぼかし肥料の量の問題もあるかもしれません。今年は年間施肥量(N・P・K)を控えめに30g・60g・30gとしましたが、来年は40g・70g・40gでやってみようと思います。それと、3月と7月の2回の分割を、11月(寒肥として)と7月に変えてみる予定です。 少しずつではありますが、今年のバラ終いに向かっています。

冬囲いの途中で採花したHT2種です。雨でヨレヨレですがご覧ください。 ファーストレディAは2本あったのですが、1本はカミキリムシで枯死。残った1本は新苗当時から元気がなく良い花が咲きません。13年間の付き合いになりました。

2023.11.12 鉢土替え 終わりました

今日は一日中雨が降っていましたが、風がなかったので鉢土替えが順調に進み、午後3時には終了することができました。 午前中4時間、午後1.5時間の作業を2日間行いましたが、かなり疲れましたね。5年後、10年後もこの作業ができるのか不安になります。土地がなくても鉢栽培で楽しめますが、鉢は手間がかかるんですよね。縮小するしかないのですが、根っからの欲張りで増えていくんですね。すべてが手児奈やファーストレディアキエのようなほれぼれするバラではないんですよね。ダメだとわかった段階で見切りをつけて廃棄すればよいものを、いつか使える時が来るかもしれないとため込んでしまいます。 結局、鉢は昨日21個、今日は23個で合計44個でした。この後、バラ畑の冬囲いができてから、畑の東側に実生苗と一緒に移動します。まだまだ作業は続きます。どうか良いお天気に恵まれますように。

おもちゃのような小さな熊手の写真を撮りましたのでご覧ください。皆さんもきっと持っておられると思いますが、念のため。根鉢をくずすのに重宝しています。長さは18㎝です。

2023.11.11 鉢の土替え 始めました

今日は日が差したり、あられが降ったりの忙しい天気でしたが、カーポートの下で鉢の土替えを始めました。会員の皆さんはもうお済みでしょうか? 使用している鉢は、スリット深鉢の6,7号、菊鉢の7,8号です。8号までは毎年、土を替えることにしています。根鉢の上と底はもちろんですが、側面もある程度落とします。おもちゃのような小さな熊手を使って、軽くそぐような感じで土を落としていきます。 スリット鉢の場合、写真のように水切りネットを履いています。青と白がありますが、白の不織布の方が砂がこぼれにくいですね。劣化の程度はどちらも同じです。しかしこれを底に履かせるのはとても面倒ですね! うまいやり方があるのでしょうか? 小さな熊手でこのネットもそぎ落としますが、その際に根がちぎれていきますので、鋏での根切りの手間が省けます。

土替えする鉢が何鉢あるのか何回数えても数が合いません。終了した鉢をきれいに並べることで数がわかりますね。本日は、21個で終了します。午後3時を回り、疲れました。明日も1日かかりそうです。後片付けをしてからコ○リへ行って、マグアンプKと2.5分の玉縄を買います。アツアツの大判焼きも忘れずに買う予定です(笑)。

そろそろ今年の花も見納めになりました。3日前に採花した自家産の駄花ですがご覧ください。

2023.11.04 7本の抜け穴に11本植える ?

11月初旬の3連休、いかがお過ごしでしょうか。昨日(11/3)は暑かったですね。秋田市は最高気温が24.4度だったようですが、県内4地点で夏日を記録したそうです。私はすでに冬用のパジャマを着て寝ていますが、夜中にパジャマを脱ぎ捨ててしまってました。 今週は、先週抜いた7本の抜け穴に11本の鉢バラを植え込みました。11本が鉢から地植えに昇格です。粗末な土作りでかなり乱暴な植替えではありますが、この後の作業を考えるとのんびりしてはいられません。つるバラは2,3本分の場所を占領していたんですね。つるバラ3本の場所に7本植えたことになります。ちなみに、先日の消毒液量はいつもの3分の2(30Lが20L)で済みましたよ。つるバラは、老人には負担が大きいことがよくわかりました。

午前中の雨はそれほどでもなかったので、カーポート内でずっと遊んでました。今年の実生苗をビニルポットから5号鉢に鉢増ししました。全部で26鉢ありました。支柱を立てて名札をつけるとどの子もりりしく見えます。開花できなかった苗が4本ありましたが、来年の夏まではようすをみることにします。選抜は来年以降になります。今年の実生苗から3品種の花をご覧ください。

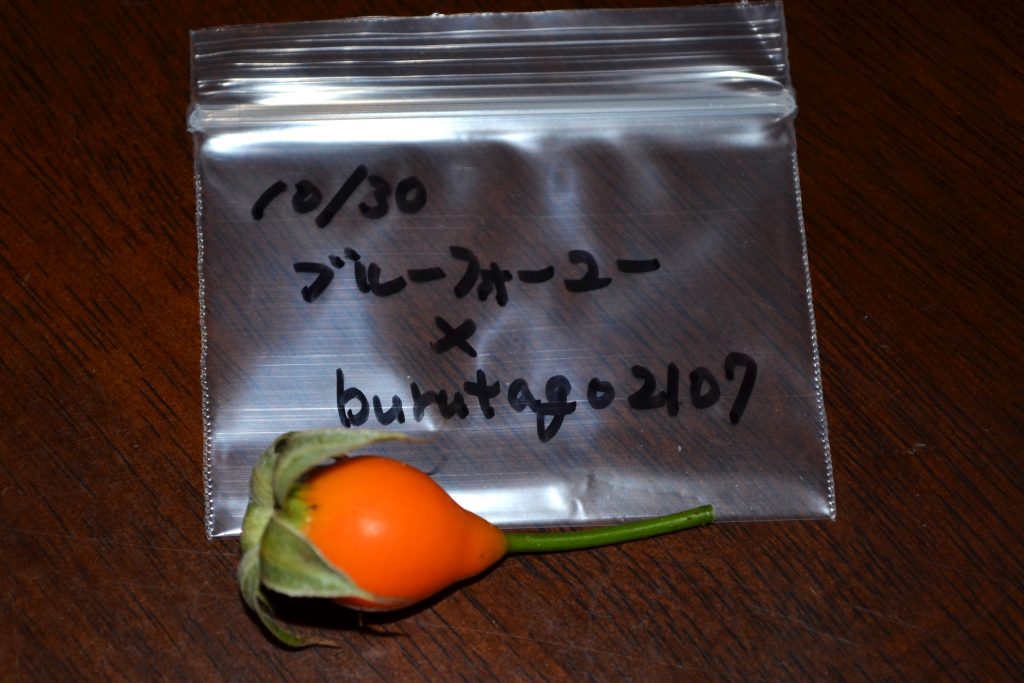

果実の収穫期になりました。 この果実は花粉親が自家産ですので、カーポート育種も孫の代に進むことになります。 偶然にも親子掛け(戻し交配)になりました。

2023.10.29 秋花のダマシとは ?

秋花ももうそろそろ終わりそうですね。会員の皆さんのお庭はいかがですか? 猛暑の影響で9月の枝の伸びが悪くて、全体的に樹高が低いまま推移していました。しかし、最低気温が15℃を下回るようになった9月下旬あたりから急激に伸び始め、現在は例年並みの樹高になりましたね。 もともと、北半球中緯度の温帯域に自生していた原種から現代のバラが作られてきましたので、最近の猛暑は苦手なんですね。耐暑性のない我家の駄花は花色も葉形も変わってびっくりしました。恥ずかしいので写真はお見せしてませんが。。。 今日、会員のグループラインでSさんのダイアナの写真が送られてきました(ダイアナは旧名で、エレガントレディに変更されましたので、今後、花名を書く場合には注意しましょうね!)。このバラは昨年の親善ばら展大輪一花で3位に入賞しています。昨年の花を上回る出来栄えで、文句なく”優勝”です。すばらしく高い芯とゆったりとした弁の反りが見事です。 さて、筆者が申し上げたいのは、Sさんの花とは全く関係がありませんので誤解なさらないでください。 筆者はブログの中で何度か「秋花のダマシ」という言葉を使わせてもらいました。ダマシとは何のことでしょうか。ところで、会員の皆さんは高校で”生物”を選択されたでしょうか。生物を履修された方は記憶にあると思いますが、”屈性と傾性”という言葉です。芽生えが光の方に曲がって伸びていく成長を光屈性(以前は屈光性)と言います。 それでは、温度傾性はご存知でしょうか。チューリップは開花と閉花を繰り返しながら花弁が大きくなっていきます。この成長は気温と関係していて、気温は方向性とは無関係ですので温度傾性といいます。気温が高くなると花弁の内側が成長して開花しますが、夕方になって気温が下がると外側が成長して閉花します。花芯が低温で傷つかないように花弁で保護するわけです。 我家の駄花たちに置き換えると、春夏は芯が立たない花でも、秋になって芯が高くなってご主人様の目をくらますことをダマシと言ったのです。低温になるからどんな駄花でも温度傾性に従って芯が立つのですね。本当の良花は、季節(温度)に関係なく芯がキリリと立つのです。そんなバラ、できないかな~~~

次の2枚は、どちらにも衣香という藤色のフロリバンダが入っている自家産の実生苗です。 お目汚しではございますがどうかご覧くださいませ。

2023.10.28 今年の芽接ぎ 成功率は?

カーポート育種のその後をお知らせします。 9月18日に芽接ぎし、1か月以上経ちました。その日のブログにも書きましたが、今年の台木は1年生19本と2年生(昨年の失敗作を残しておいたもの)14本、合計33本でした。 この2種類の台木の活着率は、1年生台木が17本の活着で活着率89.4%、2年生台木は10本の活着で71.4%となりました。1年生で約9割の成功率は例年通りです。猛暑での作業でしたがまあまあの結果でホッとしています。

1年生台木で2本の失敗がありましたので、裏側に再度、同じ芽を接ぎました。穂木がご覧のように細くて芽も貧弱ですので、冬越しできるかどうか心配です。

午前中は雨も降らなかったので、そのまま作業を続けました。 失敗の2年生台木4本は十分に協力してくれましたが、新苗を作れませんでしたのでこのまま廃棄します。 本日再度芽接ぎした2本を加えた29本について、根切りし、用土と緩効性肥料を入れて、冬をこのまま越させます。根を切って植え替えるわけですから、茎と葉は約半分に落とします。つまり冬越しの休眠体形となります。17本までで疲れましたので、明日12本やっつけることにします。 会員の皆さん、育種してますか? 新花コンクールに出品するとなると大変なところもありますが、実生苗を作って遊ぶのであればどなたでもできますよ! 妻の友人で横浜に住んでいる方が、ベランダで育てているバラが実をつけ、種が5粒採れたそうです。それをご主人が鉢に蒔いてみたら2本の実生苗が誕生しました。20㎝伸びてから花が咲いたと言って喜んでいましたよ。来月、その2本を鉢に植え替えるそうです。 会員の方で、種からバラを作ってみたいとお考えの方、どうぞご相談に応じますから気軽にお電話ください。育種の敷居は決して高いものではありません。横浜の方のように、偶然できちゃうんですよ‼

2023.10.25 伐採・抜根が終了しました

今日は勤務先の都合でアルバイトは休みでした。朝から庭で遊びたかったのですが、雨模様のため、鉢替えに必要な用土を補充しておこうと思い、卸町のホームセンターに出かけました。 駐車場を歩いていたら、夏の間プレハブごと撤去されていた大判焼き屋さんがいい香りを放っていました。10時開店にはまだ時間があります。1個120円ですよ。安くておいしいですよね。帰りに買って帰ろうと思っていたのですが、帰りにはすっかり忘れていました。またの機会にします。 赤玉、鹿沼、牛糞堆肥、パーライトで台車が満タンになりました。マグアンプKも忘れずに購入。五千円札があっという間に飛んでいき、高いもんだと思いますが、趣味に使う費用としては安い方なのかもしれませんね。 お店は、平日の午前中でもけっこう混んでいるんですよ。私のような爺さんやご夫婦、年配の方がほとんどですね。 ホームセンターの他にもう1軒はしごします。百均にプランタースタンド(鉢支え)があると、鉢栽培の上手な方から情報をうかがっていました。 確かにありました。しかも1個100円、圧倒的な安さです! 風速8m程度の風でスリット鉢は倒れて用土をまき散らしてくれます。車道に倒れて危険なことになったら大変です。ひもで縛っていてもドミノ倒しのように倒れますから、このスタンドで解消できたらありがたいです。(他の方からの情報によると、強風の際にはスタンドごと倒れるそうで、レンガブロックなどをのせて防いでいるそうです)

商品名はポールプランタースタンドです。 サイズは、 ①8号用(上部21cm,高さ25cm) ②7号用(上部19cm,高さ16cm) ③7号用(上部19cm,高さ25cm) の3種類を1個ずつ購入してみました。7号鉢をモデルに使ってみると、①と②が使えそうに思いました。

午後から天気は上がり、残しておいたつる仕立てのJオースチン(26年生)とカクテル(18年生)の根を抜きます。ゴボウ根が太くて元気で、スコップの歯が立ちません。ナタでたたいてようやく取れました。大汗かいて、腰がふらつきます。撮影する余裕もありませんでした。土中に残っている根はいずれ腐るでしょうからそのままにします。これ以上はとても取り切れません。 つるバラがなくなり、景色が変わりました。目隠しがなくなったんですね。風通し、日当たりがよくなり、実生苗の鉢にはまさに南軒下一等地になりました。明朝、妻は何と言うかわかりませんが。。。

実生苗に癒されてます。 黄色はラ・リューの子どもですが、花粉親が田毎の月だったので、すっかり和風になってますね。 ローズピンクは花ぼんぼりの子どもです。このあと平咲きになるまで開きます。 会員の方で育種をなさっている方はぜひお知らせください。一緒にやりましょう。

2023.10.23 つるバラの伐採・抜根に大汗💦

今日は天気がよかったので、午前中で終えたアルバイトの後、庭に出てバラと遊びました。 ピエールの根っこが大きくて大変でした。根株は長径が40㎝弱ありました。26年もの間、毎年ベーサルシュートを3~4本出してくれた強健種でしたね。その間一度も掘り上げたことはなかったので、太いゴボウ根が四方八方に伸びており、スコップでは切れなかったのでナタで切断しながらようやく掘り上げることができました。根株は2個の土嚢袋に、茎や葉は、70Lの資源ごみ袋1個におさまりました。

つるバラの伐採が終活の一部とは考えていませんが、バラの庭を残された家族はきっと大変だろうと思います。プロの方にお願いして整理することになるのでしょうが、そういう意味でも今回の大胆な植替えは縮小の方向に向いていますから、歓迎してもらえるか妻に問いました。妻は、一番きれいでかわいいバラを失くす意味が分からない、どこかピントがずれている、と返しました。 管理に大変な大株を失くしている、ということにはまったく気づいてくれませんでした。 まあ、いいや。。。

2023.10.22 庭バラの伐採・抜根 始めました

10/21 ER3本、つる3本、マチルダ1本の合計7本を引退の対象と決めました。気持ちがぶれないうちに朝一番で小雨の中、7本の根元に鋏を入れました。つるの3本は根元を切っただけですが、1週間後に枯枝となってから片づけることにします。そして根は、晴れた日に抜き取ることにします。 まだ体が動くうちにと思い、つるバラの伐採を決心しました。慣れた相棒と別れる寂しさはありますが、自身の力の衰えを思うと、ホッとした気持ちでもあります。 これらの植穴に何を植えるか、今後考えます。これが楽しみなんですよね。あ~でもない、こ~でもないと何日か悩み、11月末までには植え付けます。こうして何鉢かがカーポートから引っ越していくことになるでしょう。 10/22 晴れ間をみながら抜根に挑みます。 我家に来て19年のマチルダ、26年のラジオタイムズと順調に抜けましたが、同じく26年になるヘリテージが手ごわい。スコップを踏み込んでも太根にはじき返され、足腰がよろけます。横から少しずつ刻むように踏んでいくと、ようやくちぎれました。カミキリムシの木くずがあちこちに見られます。一体何匹の幼虫を育ててきたのだろうか。クラウンの長径は約30㎝。本日はこの3本で終了します。疲れ過ぎました。残り4本、ゆっくりやります。

2023.10.19 庭バラの植替え 悩みます

この秋は庭バラの植替えを大胆に考えています。そのベースには、観賞用のバラは引退してもらいたい気持ちが強くあります。もともとイングリッシュローズ(ER)にあこがれてバラ栽培を始めましたが、鉢の置き場もない現在の状況を考えると、方法はこれしかないように思います。ERを筆頭に、ツル3本、マチルダ、自家産1806を引退候補に考えています。 次の写真は自家産の1806というピンクのバラです。2022年に神代植物公園、2023年に越後丘陵公園に嫁がせて審査を受けています。ガクが折れてから採花し、室内で開花させました。開花3日目と4日目にいろんな角度から撮影しました。ところが、ほれぼれする姿に感情移入してしまい、引退宣告できなくなってしまったのです。4日目はさすがに見ごろを終えましたが、3日目までのふくよかな姿と花色に心を奪われてしまいました。こんなことでは植替えが進みません。この時期のダマシ(低温により芯が高くなる)に酔っているだけなのかもしれませんが、1806はとりあえず保留することにします。自画自賛ですか、フフフ と妻が笑っています。

2023.10.15 防風ネットを外したら黒点が!

昨日のバラCafé お疲れさまでした。出席者は15,6人くらいだったでしょうか。人数は多くなかったのですが、質問やら要望やら自由な意見が出て、楽しかったですね。やはり出席した皆さんが気軽に話し合える時間があった方が楽しいですよ。とりとめのない話ですから、そこで何を学んだか後で問われても記憶は定かではありませんが。。。 筆者はエラソウに「消毒はさぼったことはありません」などとホザイてしまいましたが、実は14日の朝、黒点病を発見していたのでした(泣)。9日に防風ネットを片付けて、12日にジマンダイセンを散布したのですが効果なかったですね。がっかりです。本日朝、速攻でサプロールを噴射しましたが、サプロールは昭和 か?な? 自信ないっすが大丈夫でしょうか。り患した株の周りを2~3日集中散布して食い止めようと思います。

高温障害と光阻害で開花が遅れたジェミニもLDもようやく満開を迎えました。すでに防風ネットも傘もありませんが、ドヤ顔で存在感を発揮しています。

この子たちも競い合って咲いています。

来月から鉢の土替えに入ります。堆肥や土の準備を始めました。赤玉土や鹿沼土、牛糞堆肥やピートモス、パーライトを基本にして、野菜農家さんから分けてもらった堆肥や土を適当に混ぜて鉢土を作ります。1年で廃棄する鉢土ですから、そんなに凝る必要はないと思います。

おまけの1枚です。散歩途中で我家のバラをほめてくださるご婦人にHTを数本差し上げたところ、お返しに和菓子をいただきました。久しぶりの生菓子、おいしくいただきました。

2023.10.11 お待たせの 開花です!

親善ばら展の3週間前には蕾すら見られなかった主力品種(ジェミニ、鎌倉、初恋、日向のロージー、武州、LDブレスウェイトなど)が、1週間以上遅れてようやく咲き始めました。満開中心日は10日前後遅れたと思います。これは、栽培者による剪定日の誤りではなく、いろいろな農作物で言われている高温障害や光阻害(光量が強すぎて光合成が阻害されることによって成長に悪影響がでること)の影響が強かったと考えています。従って、耐暑性の低いこれらの品種に来年は少し考慮して、剪定日を再考したいと思います。

今月は、地植えのHTやFlの植替えを予定しています。残念ですが、自家産のHTやマチルダは引退してもらおうと思っています。 HTの植穴には奈津子か光華を、マチルダの植穴にはラ・リュー、おぼろ月などの黄色系を考えています。奈津子(小川宏氏作出)は新苗で小倉ばら園で購入しました。スリット6号深鉢で栽培してきましたが、花径が13㎝、花芯が高く、ほれぼれする花形です。もっともこの時期はどの花も芯が高くなりますから、多少のダマシはあるかもしれません。ピンクの覆輪で、女性の名まえがぴったりです。これに期待して、主力品種に育ててみたいと思いますが、光華も捨てがたいですね。迷うな~~

2023.10.2 犯人はコヤツでござった !

10.1 親善ばら展 はお疲れさまでした。 出席してくださった10名の役員の皆さま、出品してくださった会員の皆さまにお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。 ばら展のようすはホームページで公開されると思いますので、そちらをぜひご覧ください。 展示部門では見学者を魅了する作品が数々あり、アイデアのレベルがますます高くなってきた感じがしました。 このばら展に向けて薬剤散布を欠かさず行ってきましたが、花弁が伸び始めたら針で開けたかのような小穴がたくさん見えてきてびっくり。つぼみが少ないうえ、さらに花弁に穴のダブルパンチで途方にくれました。伊藤先生に伺うと、「ホソオビアシブトクチバ」という名前の害虫の仕業のようでした。バラCaféでも学んだ記憶があります。 ばら展の前日に、出品用のバラを採花していて何気なく穴の開いている花をのぞいたら犯人がうごめいているではないか! 犯人はコヤツか? 鉢皿の中に犯人をおよがせて急いでカメラを取りに行き、写真を撮りました。それがこれです。ピントが合っていませんが大きさは4~5㎜程度で、シャクトリムシのように頭をもたげて方向を変えます。成熟幼虫になると5~6㎝にもなるそうです。こうなると農薬は効かず、必殺テデトールかフミツブースしかないようです。 この時期は2週間前から、週2回程度で害虫用の薬剤を散布する必要があると感じました。

昨日、ばら展を終えて帰宅すると、とんでもない光景が目の前に飛び込んできました。このことは妻から電話で聞いてはいたのですが、こんなにひどいとは。。。 気象庁のデータによると、この日の昼12:30の瞬間最大風速が14.9m/s。これだ! 雨と突風がこの住宅地を襲ったようです。ダイソーで買い足した新品の傘の無残な姿... 14本のうち半分が破壊されましたが、修理をして再利用します。 皆さんのお庭は大丈夫でしたか?

2023.9.28 親善ばら展まで あと3日 !

9/22から続けてきた定点観察が今日で4回目になりました。 会員の皆さんとはバラの品種が異なるでしょうから、あまり参考にはならないと思いますが、ガクが割れて色が見え、ガクが折れて花弁が開くまで何日かかるのか、ご自分のバラで記録をとってみることをお勧めします。 特に老人になると(特に私)、ガクが割れて何日で開花するのか昨年のことすら忘れます。手持ちの過去の資料こそが何よりの手掛かりになりますから、どうぞ記録を積み重ねてください。 バラ展に漫然と出品するのではなく、どの品種をどの種目に出品するか、めどを立てて参加するのが秋のバラ展の面白いところだと思います(エラソウデスンマヘン)。 剪定からの計算がピタリと当たって出品できるときはうれしいものです。ひとりニンマリして、ヤッタゼー!と心で叫びます。春のバラ展とはそこが違うところです。皆さんも春と秋の違いを大いに楽しんでください。 なお、写真は三脚を使わず手持ちで撮影しましたので、定点観察とは言えないようなものになりました。また、立てた傘も邪魔になり、同じ方向から同じ大きさで撮れなかったことをご了解ください。 今日は雨降りでした。撮影はできないと半分諦めていましたが、夕方になってようやく庭に出ることができました。

こんなへそ曲がりが皆さんの庭では見られませんか? つぼみが、最後の1枚葉か3枚葉にひきつるように曲がって立ち上がります。これは直らないと諦めています。枝直しに何度も挑戦しましたが、やわらかい花首が割れてしまいます。もったいないですから切り花で楽しみます。

今年は猛暑のせいで芽出しが遅れたこと、オオタバコガとは違う害虫に小さな穴をあけられたことなどがあり、順調な生育ではありませんでした。私も皆さんも横手の方々もそれは同じ条件だと思います。それなのに、きれいに仕上げて出品する方が必ずいらっしゃいます。そういうバラ(出品者)に注目してください。 それでは横手会場でお会いしましょう!

2023.9.23 親善ばら展まで1週間になりました!

今日(9/23)は彼岸の中日です。午前中に墓参りを済ませました。 朝晩の気温がようやく秋らしくなり、バラには最高の気温ですね。 花首がようやく伸びて、すっきりしてきました。花形、花色とも本来の姿に戻りました。 会員の皆さん、親善ばら展まで1週間となりました。皆さんのバラはいかがですか。 9月12日のブログでも書きましたが、我が家では今年は良い花を選んで出品するのではなく、咲いている花を持っていくしかないことがいよいよはっきりしてきました。当日まで何輪咲けるのか予想できません。ガクの割れた蕾が少なすぎます。 開花を待つだけで特に何もすることはないのですが、とりあえず主力花枝を選抜して、枝直しと傘立ての準備をしようと思います。そして、この主力メンバーを2日に1回写真を撮って、開花までの定点観察(4~5回)をして来年に備えようと思います。 撮影する花枝は、HT・白色・ミスティーモーニング(2枝)、HT・白色・白鳳、HT・黄桃色・セツコ、HT・赤色覆輪・写楽、HT・濃ローズピンク・ロージークリスタル、HT・桃色覆輪・ホワイトベリー、HT・桃色・プリンセスノブコ、F・青色・キタイン、F・青色・ブルーフォーユー 以上の10本を選びました。撮影日は9月22日です。

早々と開花してしまった3種(すべて鉢植え)を紹介します。来年は1日遅く剪定することにします。

-1024x678.jpg)

2023.9.18 接ぎ木 始めました

今年の3月、台木用の種を深植えしたせいだと思いますが、ノイバラの発芽率が非常に悪く、50個の種からわずか19本しか発芽しませんでした。35本ぐらいの新苗作りを予定していますので、かなり足りないことになります。しかし、そのことはその段階で予想されたことですので対応は考えていました。それは、完全屋外放任栽培による新苗作りが失敗したときに使った台木を再利用することです。16本の台木を放任の延長で水だけは与えてきました。野ばらですから強健です。スリット鉢からはみ出た根は地面から吸水し、茎の太さが1㎝以上に成長しています。この子たちに満を持してご登場願いました(笑)。

そもそもなぜ種を深植えしたのか。その理由は、胚軸(根とクラウンを結ぶ軸、基部と言った方がわかりやすいでしょうか)を長くして芽を接ぎやすくしたかったからです。確かに今年の基部は長くなり、仕事が楽になりました。 プロの方は発芽率を落とさない程度に浅植えし、しかも基部の長い台木を作るために、植え床の上にもみ殻を敷き詰めるそうです。

それでは1年生と2年生の台木35本に、この2日間で11品種・33本の接ぎ木をしましたので写真をご覧ください。なお、2年生台木2本はどうしても接ぎ木する基部の状態がよくなかったので廃棄することにし、33本となりました。 1年生台木は5~8㎜程度の太さで、とても細いです。台木が細い場合は、細い穂木から芽を取るようにしています。 T字に切った皮を両側に開き、その中に芽を差し込み、テープを巻いて保護します。

2年生台木は1㎝以上の太さがあります。昨年接いだ芽がまだ緑色のまま残っていますが、その裏側を使います。T字の切れ込みを入れて芽を差し込みますが、皮がうまく剥がれない場合は難儀します。台木も芽も傷むことになり、活着は難しいかもしれません。急場をしのいでくれたことには感謝しますが、やはり1年生台木に限りますね。来年はこんなことにならないように100粒播種することにします。

朝(9/17)の消毒後、こんなものを発見しました。肉眼で見えます(矢印先の白い点)。オオタバコガの卵ですね! 定期消毒はもちろん大切ですが、特に親善ばら展の前は殺虫剤をハンドスプレーに作っておいて、定期消毒の間をぬって蕾だけに3日に1度の割で散布するとよいと思います。

今朝一番の美人さんはラ・リュー(F)でした。我が家に来て10年になります。種バラとして活躍してくれています。9月12日に紹介したJ・オースチンと交配親は同じ(グラハムトーマス×タモラ)です。ラ・リューは鉢でフロリバンダとして栽培していますが、系統としてはシュラブなんですね。小川宏さんの作出です。

2023.9.12 バラの成長に異変が !?

延々と残暑が続いていますが、会員の皆さん、お変わりありませんか。 最低気温がもう少し下がってくれるとよいのですが、、、 10.1親善ばら展まで3週間を切りました。お庭のバラの成長はいかがでしょうか。我が家のバラに異変が起きていますので、そのことをお話しします。 私は3週間前から、「蕾・萼割れ・萼折れ・開花」の4段階に成長を分けて、花枝がどの段階に何本あるかを記録しています。方法は多少違っても、皆さんも同じように記録されておられることと思います。 昨年は9月19日からの記録が残っており、今朝(9月12日)の記録と比較してみましたら、とんでもない状況が見えてきました。 結論を申し上げます。“出品できる花枝がアリマッシェ~ン”(泣) どれを出品するかなどと選ぶことはできず、咲いているものを持っていくしかないと思っています。 昨年と今年の蕾の数を比較してみました。 手児奈:昨年5→今年0,ロージークリスタル:13→3,キャプテンハリー:7→3 マダムヴィオレ:12→2,ジェミニ:9→0,初恋:6→2 我が家の主力メンバー(HT)の6品種がこの状態です。 蕾の数だけ比較しても、昨年52個、今年10個です。昨年の5分の1です。まず、剪定後、なかなか芽が出ませんでした。そして枝も伸びませんでした。1~2㎝で休眠した芽が多いです。この猛暑で、バラの生理(ホルモンバランス)が狂ってしまったのではないでしょうか。”水遣りをさぼった”などの理由ではないような気がします。 早生リンゴが赤くならないなど作物にも異変が起こっているそうですが、今後さらに高温による障害が具体的になってくるのではないでしょうか。それとも我が家のバラだけでしょうか。皆さんの情報をぜひお知らせください。

お口直しに今朝のスナップです。“ジェーンオースチン”です。黄杏色のERです。我が家に来て26年になります。母親がグラハムトーマスです。フェンス仕立てにしていますが、自己主張しすぎず、狭い庭にはちょうど良い大きさです。毎年ベーサルシュートを出し、すこぶる元気です。

2023.9.7 10.1 親善ばら展 をめざして

アイキャッチ画像は"白秋"の6月のスナップです。剣弁高芯の端正な花形です。 バラと遊ぶ part2 が約半年続きましたのでタイトルを part3 に変更しましたが、内容は変わらず「バラ展への出品」と「カーポート育種」に関するものです。どちらも代り映えしませんが、よろしくお願いいたします。 会員の皆さまの何かの参考になれたらという思いで書いております。これまでは品種名を伏せて写真を載せていましたが、今後はなるべく品種名を明記したいと思います。皆さんがバラを購入するときの参考にしていただけたらうれしいです。 先日のバラCaféで、伊藤先生から日本ばら会の新苗の注文についてのお話がありました。私も大賛成ですし、私自身、毎年注文もしています。ホームセンターでの安易な品選び(失礼!)からの脱却を強く願っております。皆さん、どうかコンテストばらの本物に目を向けてください。価格も間違いなく安上がりです!! 最近のことですが、1年前のブログ(ゴマダラカミキリおそるべし)に関するコメントをいただきました。カミキリムシを検索なさっていて、このブログに当たったのでしょうか。このブログがどこかで誰かのお役に立っていると考えたら、とてもうれしく思いました。 今日の我が家のバラ(HT)のようすをご覧ください。今朝はすがすがしい気持ちのよい朝でしたね。 どうやらHTへの水遣りをさぼったツケが回ってきたようです。全体的に芽出しが遅く、成長の早い枝と遅い枝が極端です。皆さんのお庭はいかがですか?コメント欄で情報を教えていただけたらうれしいです。

長々とお付き合いいただきありがとうございました。 まったくの勘ですが、芽が20㎝程度出ていないと10月1日に間に合わないような気がします。出品数がかなり少なくなりますね。HTの盛り花は無理かな??? 皆さんのお庭はどんな感じですか?

ブログ投稿ありがとうございます

初めて横手開催のバラ展参加なので慎重に逆算して剪定したつもりですが、日向のバラは手のひらくらいの長さで枝先に蕾がついてしまったり、サンシェードの日陰に避難したバラは、枝が伸びても葉の色が薄くその葉をオオバタコガの幼虫に食べられるなど散々な状態です。収穫としては蕾や葉を失った一方で、オオタバコガの幼虫を素手でテデトールができる様になりました。

ak-hiroyuki さま コメントありがとうございます。

秋バラの管理は春とは違い、思うようになりませんから投げ出したくなりますね。今更ですけど、伸びろ伸びろと念じながら庭に水を撒いています。”時すでに遅し”はわかっていますが奇跡を期待してしまいます。

横手会場初参加にしては気候条件の大変厳しい年になりましたが、開花した花をぜひ展示してくださるようご期待申し上げます。

オオタバコガは私も警戒しています。ハンドスプレーで対応していますが、ガが飛んでいますので明日にでも前倒しで薬剤散布しようと思います。9月中はアファーム乳剤2000倍~2500倍の連噴射で乗り切ろうと思っています。